-

![[image]](https://www.balancer.ru/cache/sites/lt/my/mylimasvilnius/wp-content/uploads/2012/12/128x128-crop/turniskes_siandien.jpg)

Вильно межвоенного периода

Теги:

Внезапно узнал тут, что, оказывается в вильнюсе была построена ГЭС. Начал копать, нарыл немножко любопытного.

Итак, сначала

Турнишская ГЭС.

В 38 году польская администрация решила,что затопление старого вильно в 31 и 36 году им повторять не хочется, а траты твердого топлива на отопление города стоимостью в 2 млн злотых - это слишком.

Посему в 38 году был утвержден бюджет в 15 млн злотых и летом 39 начато строительство.

Были построены бараки для рабочих (600 человек), и дома для администрации стройки (20-30 человек)

Особо пикантный момент, что в этих домах сейчас располагается резиденция президента и премьера литвы

Кроме того, была построена узкоколейка от антоколя (5 км) для транспортировки грузов и рабочих, рельсы которой по временному мосту тянулись и на правый берег нериса.

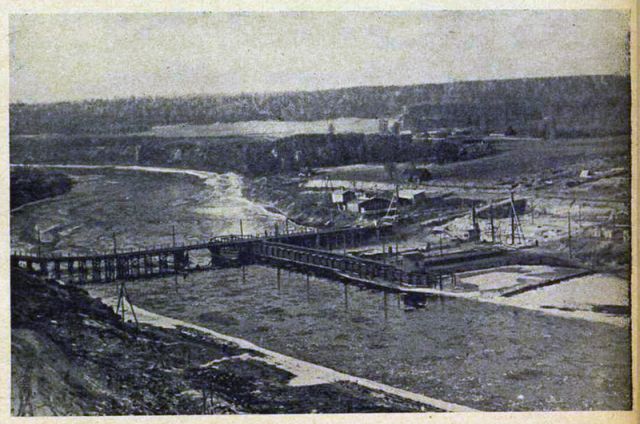

снимок 22 июля 39 года. С левого (высокого) берега реки. Виден временный мост с рельсами укоколейки, удлиненная конструкция (вероятно, опалубка будущей стены главного корпуса электростанции), карьер, вдали дома деревни турнишкес, которая тогда располгалась на правом берегу (сейчас название перекочевало на левый)

Изначльно вообще планировалось построить ниже вильно. При первичном рассмотрении профессор Варшавского политеха Karol Pomianowski ir inžinierius Jerzy Jensz выбрали участок ниже вильно, площадь водохранилища должна была составить 500 гектар, годовая мощность 2 турбин 76 ГВт или в 8 раз больше старой электростанции, участок отвечал всем требованиям, но находился слишком близко к демаркационной линии с литвой. Которая и тогда вела себя не очень мирно,потому строить такой обьект было бы рисково.

В 38 году решили сменить место и выбрали деревню Турнишкес в 10 км от центра вильно.

Плотина должна была протянуться на 50 метров, уровень воды поднят на 12 метров, электростанцию запланированно разместить на левом берегу нериса, мощность её 14 МВт или 86 ГВт в год. Опять же, на 2 турбинах. Площадь водохранилища - 563 гектара, с затоплением деревни Турнишкес.

Были запланированы каналы для нереста лососевых и шлюзы пароходам и баржам. Проектная смета 15 млн злотых. Окончить проект планировалось в 40 году.

В 38-39 подготовительные работы потребовали расходов в 1 млн зл. Были построенв дорога от неменчинского шоссе к турнишкес, построены несколько каменных и деревянных домов для будущего персонала ГЭС, проведена узкоколейка из вильно, построен временный мост, телефонная линия из вильно, начато накопление материалов, до половины русла перегорожено плотиной. Заказаны турбины и начато их производство.

События сентября 39 года (война) фактически остановили строительство,хоть официально он прекращено несколькими годами позже. Мелкие работы по консервации продолжались 5 лет, за которые власть в вильно сменилась пять раз.

На этом снимке 28 октября 39 года, когда новоприбывшие литовские власти (об этом моменте подробнее ниже) пришли перенять управление строительством.

Вот снимок декабря 39 года

Делегация литовцев, в т.ч. и военнных, осматривает строительство. На переднем плане - перевернутые вагонетки для породы. чуть выше их видны рельсы, они же на мосту.

На этой фото виден временный мост, опалубка для будущего корпуса ГЭС, узкоколейка по мосту, треножники для забивания свай на правом берегу. Складированные стройматериалы. Течение на снимке справа налево.

Итак, сначала

Турнишская ГЭС.

В 38 году польская администрация решила,что затопление старого вильно в 31 и 36 году им повторять не хочется, а траты твердого топлива на отопление города стоимостью в 2 млн злотых - это слишком.

Посему в 38 году был утвержден бюджет в 15 млн злотых и летом 39 начато строительство.

Были построены бараки для рабочих (600 человек), и дома для администрации стройки (20-30 человек)

Особо пикантный момент, что в этих домах сейчас располагается резиденция президента и премьера литвы

Кроме того, была построена узкоколейка от антоколя (5 км) для транспортировки грузов и рабочих, рельсы которой по временному мосту тянулись и на правый берег нериса.

снимок 22 июля 39 года. С левого (высокого) берега реки. Виден временный мост с рельсами укоколейки, удлиненная конструкция (вероятно, опалубка будущей стены главного корпуса электростанции), карьер, вдали дома деревни турнишкес, которая тогда располгалась на правом берегу (сейчас название перекочевало на левый)

Изначльно вообще планировалось построить ниже вильно. При первичном рассмотрении профессор Варшавского политеха Karol Pomianowski ir inžinierius Jerzy Jensz выбрали участок ниже вильно, площадь водохранилища должна была составить 500 гектар, годовая мощность 2 турбин 76 ГВт или в 8 раз больше старой электростанции, участок отвечал всем требованиям, но находился слишком близко к демаркационной линии с литвой. Которая и тогда вела себя не очень мирно,потому строить такой обьект было бы рисково.

В 38 году решили сменить место и выбрали деревню Турнишкес в 10 км от центра вильно.

Плотина должна была протянуться на 50 метров, уровень воды поднят на 12 метров, электростанцию запланированно разместить на левом берегу нериса, мощность её 14 МВт или 86 ГВт в год. Опять же, на 2 турбинах. Площадь водохранилища - 563 гектара, с затоплением деревни Турнишкес.

Были запланированы каналы для нереста лососевых и шлюзы пароходам и баржам. Проектная смета 15 млн злотых. Окончить проект планировалось в 40 году.

В 38-39 подготовительные работы потребовали расходов в 1 млн зл. Были построенв дорога от неменчинского шоссе к турнишкес, построены несколько каменных и деревянных домов для будущего персонала ГЭС, проведена узкоколейка из вильно, построен временный мост, телефонная линия из вильно, начато накопление материалов, до половины русла перегорожено плотиной. Заказаны турбины и начато их производство.

События сентября 39 года (война) фактически остановили строительство,хоть официально он прекращено несколькими годами позже. Мелкие работы по консервации продолжались 5 лет, за которые власть в вильно сменилась пять раз.

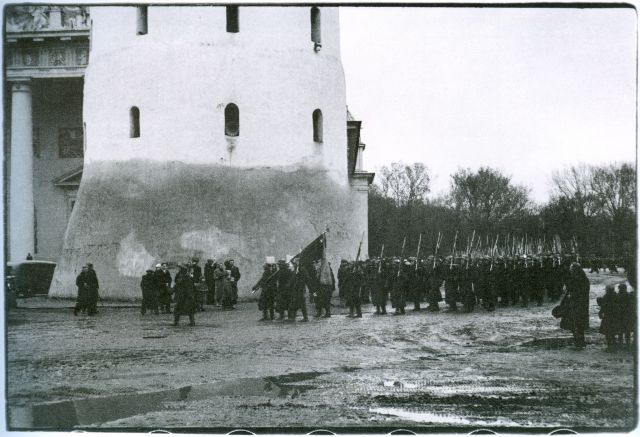

На этом снимке 28 октября 39 года, когда новоприбывшие литовские власти (об этом моменте подробнее ниже) пришли перенять управление строительством.

Вот снимок декабря 39 года

Делегация литовцев, в т.ч. и военнных, осматривает строительство. На переднем плане - перевернутые вагонетки для породы. чуть выше их видны рельсы, они же на мосту.

На этой фото виден временный мост, опалубка для будущего корпуса ГЭС, узкоколейка по мосту, треножники для забивания свай на правом берегу. Складированные стройматериалы. Течение на снимке справа налево.

Это сообщение редактировалось 18.06.2017 в 22:09

Bredonosec> http://mylimasvilnius.lt/wp-content/uploads/2012/12/28.jpg

На сегодняшней карте (гугломапы) это выглядит так:

красным отметил временный мост. На месте стены гл. корпуса сейчас остров.

Резиденцию президента (по плану домик администрации плотины и электростании) отметил красной стрелкой. Резиденция премьера черная рядом, легко определяется.

На сегодняшней карте (гугломапы) это выглядит так:

красным отметил временный мост. На месте стены гл. корпуса сейчас остров.

Резиденцию президента (по плану домик администрации плотины и электростании) отметил красной стрелкой. Резиденция премьера черная рядом, легко определяется.

Прикреплённые файлы:

Еще кадр на строящуюся плотину, лето 39 года.

видно частично засыпанное русло, основательная подготовка к строительству здания ЭС.

Ноябрь 39 года. Продолжение работ уже под литовским началом.

Видно, что забивание свай, копание, перевозка земли - всё делается исключительно вручную и при помощи конной тяги. Стройка ни шатко ни валко.

Фото 40 года. Предстаивтели правительства литвы прибыли поглазеть на стройку.

В центре премьер А Меркис, слева - минюст А.Тамошайтис, МВД Казис Скучас, справа первый - мин путей сообщения Йонас Масюлиси др.

Собственно, на этом историю самой ГЭС можно закончить. Поскольку вермахт при отступлении в 44 её тупо взорвал. До сих пор там кучи покореженного металла, рельсы узкоколейки, которые помаленьку выпиливает и продаёт на металл чел, от которого я и узнал про эту ГЭС. А также камень, бетон, перекопанная местность. Пусть и заросшая лесом и кустарником.

Турбины для гэс пошли на григишский бумажный комбинат, камень для строительства - на мощение улиц вильно. А к самому проекту более не возвращались, поскольку СССР имел обьединенную энергосистему, в пределах которой были построены гэс на Нерисе в белорусии (выше по течению) и в каунасе (ниже по течению).

видно частично засыпанное русло, основательная подготовка к строительству здания ЭС.

Ноябрь 39 года. Продолжение работ уже под литовским началом.

Видно, что забивание свай, копание, перевозка земли - всё делается исключительно вручную и при помощи конной тяги. Стройка ни шатко ни валко.

Фото 40 года. Предстаивтели правительства литвы прибыли поглазеть на стройку.

В центре премьер А Меркис, слева - минюст А.Тамошайтис, МВД Казис Скучас, справа первый - мин путей сообщения Йонас Масюлиси др.

Собственно, на этом историю самой ГЭС можно закончить. Поскольку вермахт при отступлении в 44 её тупо взорвал. До сих пор там кучи покореженного металла, рельсы узкоколейки, которые помаленьку выпиливает и продаёт на металл чел, от которого я и узнал про эту ГЭС. А также камень, бетон, перекопанная местность. Пусть и заросшая лесом и кустарником.

Турбины для гэс пошли на григишский бумажный комбинат, камень для строительства - на мощение улиц вильно. А к самому проекту более не возвращались, поскольку СССР имел обьединенную энергосистему, в пределах которой были построены гэс на Нерисе в белорусии (выше по течению) и в каунасе (ниже по течению).

Далее о моменте 28 октября 39 года.

Чем он собсно знаменателен.

Как помним, после войны в сентябре 39 года, польша капитулировала и была разделена. При этом (неслыханная щедрость!) вильнюсский край СССР 10 октября передал Литве.

Тут любят говорить про "оккупацию", но не вспоминают, что Вильно и виленский край литве именно подарил СССР.

По случаю сего события есть неплохая фотоподборка на одном из ресурсов города

Итак, ошеломленным невиданной халяве властям литвы потребовалось аж 18 дней для организации военного похода для захвата подаренного добра. И 28 октября они наконец прибыли в вильно. На поезде из каунаса (100 км).

Авторы фото - профессор С. Колупайла и глава фотолаборатории штаба военной авиации литвы капитан Мечис Бразайтис.

первый поезд из ковно в вильно за 15 лет. 28 октября 39

Остановка у бывшей демаркационной линиии в Завясах (Лазденай -откуда взялось литовское название - непонятно). На рельсах стоит автомобиль. (серокою на опознание )

)

Перрон в Лентварисе. Остановка. 28 10.39

Лентварис, солдаты угощают детей у полковой кухни

Литовские офицеры с лентварьскими детьми

У панеряйского тоннеля первый поезд за 15 лет

Там же. Ждет ожидания разрешения вьезда на вильнюсский вокзал

Прибытие на вильнюсский вокзал

Чем он собсно знаменателен.

Как помним, после войны в сентябре 39 года, польша капитулировала и была разделена. При этом (неслыханная щедрость!) вильнюсский край СССР 10 октября передал Литве.

Тут любят говорить про "оккупацию", но не вспоминают, что Вильно и виленский край литве именно подарил СССР.

По случаю сего события есть неплохая фотоподборка на одном из ресурсов города

„Lietuvos spaudos fotografija 2009“. Papildyta

Belandžiodamas kompiutery atradau nenaują, skenuotą medžiagą iš leidinio „Lietuvos spaudos fotografija 2009“. Pats laikas pasidalinti. Juo labiau žinau, kad daugeliui šie vaizdai tikrai įdomūs. Visos nuotraukos susijusios su Vilniaus krašto perėjimu Lietuvai 1939 m. spalį. Galima būtų paderinti su šia data, bet šį kartą tebūnie tai Kalėdinė dovana. Pradžioje svarsčiau pateikti nuotraukas tokia seka, kokia jos pateikiamos leidinyje, bet po to pagalvojau, kad sugrupuosiu jas pagal vaizduojamus įvykius, vietas ir pagal leidinyje pateikiamą datavimą. 1939 m. spalio 28 Kaip visi puikiai žinome, kad 1939 m. spalio 10 d. susitarimu Lietuva iš Sovietų Sąjungos gavo Vilniaus kraštą. Prireikė 18 dienų žygiui į Vilnių pasiruošti. Ir štai akimirkos, kurios man asmeniškai nebuvo matytos (neskaitant to, kad radau jas jau prieš pora metų). Nuotraukų autoriai – profesorius Steponas Kolupaila ir Lietuvos karo aviacijos štabo fotolaboratorijos vedėjas kapitonas Mečys Brazaitis. Beje, abu Lietuvoje // mylimasvilnius.ltИтак, ошеломленным невиданной халяве властям литвы потребовалось аж 18 дней для организации военного похода для захвата подаренного добра. И 28 октября они наконец прибыли в вильно. На поезде из каунаса (100 км).

Авторы фото - профессор С. Колупайла и глава фотолаборатории штаба военной авиации литвы капитан Мечис Бразайтис.

первый поезд из ковно в вильно за 15 лет. 28 октября 39

Остановка у бывшей демаркационной линиии в Завясах (Лазденай -откуда взялось литовское название - непонятно). На рельсах стоит автомобиль. (серокою на опознание

)

) Перрон в Лентварисе. Остановка. 28 10.39

Лентварис, солдаты угощают детей у полковой кухни

Литовские офицеры с лентварьскими детьми

У панеряйского тоннеля первый поезд за 15 лет

Там же. Ждет ожидания разрешения вьезда на вильнюсский вокзал

Прибытие на вильнюсский вокзал

Bredonosec> Итак, ошеломленным невиданной халяве властям литвы потребовалось аж 18 дней для организации военного похода для захвата подаренного добра. И 28 октября они наконец прибыли в вильно. На поезде из каунаса (100 км).

На следующий день жителям вильно провели военный парад

29 10 1939, у Зеленого моста, снято с него

парад по проспекту

Танкетки литовской армии Vickers Carden Loyd едут колонной по улице Большой (ныне поделена на Диджёйи и Пилиес)

Фото интересно тем, что слева видна поставленная на попа авиабомба с надписью LOPP (Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej)

(Эта же бомба видна и на фото польского фотографа Jan Bulhak от 44 года )

Башня гедимина перед церемонией поднятия флага. Творение польских архитекторов и археологов. По старым чертежам должно было быть 4 этажа, но из-за "плохого здоровья" горы остановились на трех, только начав строительство четвертого с зачатками окон.

Далее трехкрестовка и горя гядимина. Деревья сведены, травы нет, поверхность активно эродирует и выветривается. Более того, походу, как источник песка жители используют

Церемония поднятия флага

можно обратить внимание на пропорции флага и форму касок солдат

Кафедральная площадь в момент церемонии. Вид с гядиминки.

На следующий день жителям вильно провели военный парад

29 10 1939, у Зеленого моста, снято с него

парад по проспекту

Танкетки литовской армии Vickers Carden Loyd едут колонной по улице Большой (ныне поделена на Диджёйи и Пилиес)

Фото интересно тем, что слева видна поставленная на попа авиабомба с надписью LOPP (Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej)

(Эта же бомба видна и на фото польского фотографа Jan Bulhak от 44 года )

Башня гедимина перед церемонией поднятия флага. Творение польских архитекторов и археологов. По старым чертежам должно было быть 4 этажа, но из-за "плохого здоровья" горы остановились на трех, только начав строительство четвертого с зачатками окон.

Далее трехкрестовка и горя гядимина. Деревья сведены, травы нет, поверхность активно эродирует и выветривается. Более того, походу, как источник песка жители используют

Церемония поднятия флага

можно обратить внимание на пропорции флага и форму касок солдат

Кафедральная площадь в момент церемонии. Вид с гядиминки.

Bredonosec> На следующий день жителям вильно провели военный парад

И как заключение -

группа студентов рвет польские плакаты на столбе обьявлений в Veršyne (сейчас - серейкишский парк) и жгет их.

Остатки плакатов читаются как „RYSZARD [A]UBER / […]nia Miłosne“ - что-то о красивых чувствах и любви.

Походу, это один из первых, если не первый акт "летувизации" Вильно.

Очень характерное такое фото, показывающее традиционность литовского поведения (на тот период вильно на 49% состояло из евреев, процентов 30 поляков, остальные 20% промеж собой делили русские, литовцы, немцы, белорусы, прочие. )

Сейчас такой столб обьявлений в вильно знаю только один - в начале улицы Большой (пилиес)

Начало ноября 39 года. Название фото: Первое литовское АО "Майстас" (еда в переводе. - в смысле, продуктовый магазин). Около него толпятся горожане.

В реальности мож магазин (польский) "Мясо и копченые изделия" (судя по вывеске) наоборот закрыли, отчего люди и толпятся, но подписывали фото в военном архиве литвы, так что..

Местные польские дети в конфедератках.

И как заключение -

группа студентов рвет польские плакаты на столбе обьявлений в Veršyne (сейчас - серейкишский парк) и жгет их.

Остатки плакатов читаются как „RYSZARD [A]UBER / […]nia Miłosne“ - что-то о красивых чувствах и любви.

Походу, это один из первых, если не первый акт "летувизации" Вильно.

Очень характерное такое фото, показывающее традиционность литовского поведения (на тот период вильно на 49% состояло из евреев, процентов 30 поляков, остальные 20% промеж собой делили русские, литовцы, немцы, белорусы, прочие. )

Сейчас такой столб обьявлений в вильно знаю только один - в начале улицы Большой (пилиес)

Начало ноября 39 года. Название фото: Первое литовское АО "Майстас" (еда в переводе. - в смысле, продуктовый магазин). Около него толпятся горожане.

В реальности мож магазин (польский) "Мясо и копченые изделия" (судя по вывеске) наоборот закрыли, отчего люди и толпятся, но подписывали фото в военном архиве литвы, так что..

Местные польские дети в конфедератках.

Еще любопытное фото.

В тот же день, 29.10.39, в Вильно прошло шествие студентов университета Витаутаса великого. (сейчас он каунасский, тогда вероятно тоже)

В корпоративных кепочках

Любопытно тем, какой жест они все делают.

Это, напомню,октябрь 39 года, только что подаренный советами литве вильнюс.

В тот же день, 29.10.39, в Вильно прошло шествие студентов университета Витаутаса великого. (сейчас он каунасский, тогда вероятно тоже)

В корпоративных кепочках

Любопытно тем, какой жест они все делают.

Это, напомню,октябрь 39 года, только что подаренный советами литве вильнюс.

1937 год.

Любопытная статья о гангстерских войнах в вильно 37 года. Имена крестных отцов мафии навроде Хаим КолпокУполо или Зелик Левинсон - вызывают скажем так, нервный смех )))

Поскольку много, - в гуглотранслейт:

Это был последний день мая 1937 года. Рано утром.

Лодочник Антонис Adamowiczius медленно греб по левой стороне Нериса. Это его ежедневный маршрут на работу, но на этот раз поездка была короткой. Через несколько сот метров после выхода из зимнего порта около верхнего Antakalnio моста возле набережная Нериса он обнаружил ужасающюю нходку, сломавшую обычные ежедневные планы. Под водой, у недавно отремонтированной набережной, он заметил, застрявшее человеческое тело.

1940-m-vilniaus-plano-fragmentas-gangsterio-napoleono-nuzudymo-ir-kuno-68392350.jpg @ gs.delfi.lt [кеш]

1940-m-vilniaus-plano-fragmentas-gangsterio-napoleono-nuzudymo-ir-kuno-68392350.jpg @ gs.delfi.lt [кеш]

1940. Вильнюс фрагмент плана. Место находки тела Мишки Наполеона

С трудом лодочник вытащил тело на берег, и они были поражены - этот человек был очень жестоко убит. Колотые раны в области груди и головы, шеи взрезана так глубоко, что голова едва висела. Тем не менее, в глазах бросился не только способ убийства, но и костюм, - плюшевый темный пиджак, красный полосатый галстук и желтые ботинки. Находку Лодочник немедленно сообщил 3-й полицейский участок, на место быстро пришла судебно-медицинская комиссия, полиция, городской смотритель и инспектор Frankowski уголовного комиссар дивизии Dzicas.

Для помощи полиции прибыл пес Меркурий. Пес не вызывается напрасно, потому что врач, который работал на месте происшествия обнаружил, что убийство осуществляется всего за несколько часов назад, и необходимо быстро вынюхивать следы. Ищейка повел следователей вверх по реке в сторону Pospieškos, самой дальней части Antakalnio. только свернув на ул Глубокую, полицейские увидели следы на песке. Они вели в соседние кусты, где и было свершено преступление - на песке и кусты могли видеть следы крови, в кустах валялись окровавленных салфетки и большой, кровавый нож мясника. Без сомнений это инструмент преступления.

Все доказательства и допрос свидетелей позволили следователям предварительно установить ход преступления. Все было около половины два ночи. Убийцы (следов было несколько) привлекли жертву уловкой. Сначала следы были спокойные, и только на месте меж жертвой и убийцами завязалась борьба. Это подтвердил и на противоположном берегу реки в то время работал в качестве охранника солдат. Он видел силуэты людей, слышал их разговор, а затем ужасный крик в ночи, который внезапно умолк. Крики слышал и случайный прохожий на улице Глубокой, но побежав ближе к реке, ничего не нашел. Убийцы жертву бросили в реку Нерис, в надежде, что он будет нести поток, но он запутался в проволоке и остался вблизи места казни.

Кто же был в желтых ботинках?

Обыскав одежды потерпевшего, в кармане куртки обнаружили документы. Оказалось, что это хорошо известно полиции Хаим Kolpokupolo. 40летний мужчина ролом из Салоников приходят сороковые, в криминальных кругах межвоенного Вильнюс был известен под прозвища Наполеона и всего за несколько месяцев вышел из тюрьмы Лукишкской. Там он был заключен за вымогательство Вильнюсских торговцев и принадлежность к одной из самых известных из этого времени Вильнюсской бандитской шайки. Или того, что от неё осталось.

Вышеуказанная организация, это остатки крупнейшая и хорошо слаженной с первой мировой банды, «Bruderferajn". Банды, похищавшей людей рекетировавшей Вильнюсских торговцев и, как ни странно, обязательно ходившей в театр.

В середине 30-х, после огромных судебных разбирательств, «Братство» (так с идиша переводится «Bruderferajn») серьезно пострадал и разделился. Вильнюсские гангстеры с тех пор разделены на две конкурирующие «ветви». Остатки "Bruderferajn" продолжает руководить голова предыдущей группировки Zelikas Levinsonas (по прозвищу Bobkes Хан (Хан Бобкес)), а новой, названной "Золотой флаг" - еще один старый Bruderferajn командир Aronas Vojcikas (по прозвищу Orka Сотник (Orka Setka)). Исследование показало, что убитый C. Kolpokupo принадлежал Сотниковскому «Золотой флаг» и стал жертвой гангстерских разборок.

Дело исследовалось в семь месяцев. В НГ 1937-1938 гг. было проведено слушание, в ходе которого судья обвинил убийство Наполеона Вильнюс мафиози. В Окружном суде (в передней части здания на Лукишкской площади), собралась огромная толпа подозрительных типов и их крсочная толпа их сопровождающих. На скамье подсудимых двое: - дважды судимый Chaimas Levinsonas, сын Хан Bobkesа описанный в прессе как король контрабандистов и всемирно известный взломщик, четырежды осужденный Abraham Риты.

На суде прояснились обстоятельства ночи преступления. Сразу же после того, как в кустах на улице Глубокой были найдены лужа крови и инструмента убийства, Полицейская собака Меркурий привела следователей к самому концу Pospieškos в близлежащий дом. Там, в окружении пустых бутылок и был пойман Левинсон и Риты. На их одежде нашли пятна крови, которые впоследствии идентифицированных судмедэкспертов, она принадлежала к той же группе крови. Карман с Левинсона и нашел те же самые кровавые салфетки, что и на месте преступления

Было установлено, что обвиняемые планировали преступление заранее. За несколько недель до убийства сказали, что они арендовали дом для отдыха и там пили. Жители ул Pospieškos сказали, что к дому регулярно подьезжали грузовики с едой и напитками.

Считалось, что есть две причины для убийства. Первое - старое противостояние между «Золотым флагом» и «Bruderferajno», второй - Хан Bobkesas начал подозревать Наполеон в сотрудничестве с полицией в расследовании контрабанды. Для того, чтобы стряхнуть ответственность Наполеон якобы стучал на членов «Братство». Выявить стукача Bobkesas Хан послал своего сына Хаима и Исаак. Они обратились за помощью уже упомянутого Авраама и Ритаса. Было установлено, что накануне трагедии Левинсона и Риты вместе с Наполеоном пил в харчевне сестры Ритаса. После наступления темноты Ritas Pospiešką предложил поехать туда, где знакомый шляпник продаст еще водки. Все три сели в бричку и вышли на перекрестке ул Глубокой и Antakalnio. Отсюда, дошли по направлению к реке Нерис, к планируемому месту убийства.

Защита пыталась убедить суд, что Наполеон был убит своими, потому зная, что Bruderferajn его враги, не дал бы себя заманить в засаду. Ответчики утверждали, что во время инцидента были на вечеринке, что могут подтвердить куча людей. Тем не менее, среди сорока свидетелей, были и те, кто видел их в обществе Мишки Наполеона. Один из них - извозчик брички, опознавший Левинсона.

В качестве одного из свидетелей, говорил младший брат Хаим Левинсона Исаак. Он рассказал судье неубедительную историю о том, как днем ранее он повредил руку во время езды на велосипеде. Обрабатывая рану, брат испачкался кровью, что, якобы, может подтвердить тест группы крови. По этому пути процесс не пошел и Исаак был удален из списка подозреваемых, за нехваткой доказательств.

Слушание продолжалось до поздней ночи. Защита продолжала пытаться убедить судей, что якобы, Наполеон пал от рук своих, но жестокость преступления, показания свидетелей и следователей не позволила «членам Bruderferajn» выпутаться. 1938. 3 января. «Члены Bruderferajn были осуждены. Авраам Ritas приговорен к пятнадцати годам лишения свободы, Chaimas Levinsonas - пожизненно. Жене Kolpokupolo Гите осужденные должны были также возместить расходы на похороны - тогдашние 500 злотых.

Nežinoma Vilniaus istorija: gangsterių kovos 1937-aisiais – grobė, reketavo ir ... lankė teatrus

Buvo paskutinė 1937 m. gegužės diena. Ankstyvas rytas. Valtininkas Antonis Adamowiczius lėtai yrėsi kairiąją Neries puse miesto link. Tai jo kasdienis kelias į darbą, tačiau šį kartą kelionė buvo trumpa. Už kelių šimtų metrų palikęs žiemos uostą, ties aukštutiniu Antakalnio tiltu, prie Neries krantinės jis aptiko kraupų radinį, sujaukusį įprastos dienos planus. Po vandeniu, prie neseniai sutvarkytos krantinės polių, jis pastebėjo užstrigusį žmogaus kūną. // www.delfi.ltЛюбопытная статья о гангстерских войнах в вильно 37 года. Имена крестных отцов мафии навроде Хаим КолпокУполо или Зелик Левинсон - вызывают скажем так, нервный смех )))

Поскольку много, - в гуглотранслейт:

Это был последний день мая 1937 года. Рано утром.

Лодочник Антонис Adamowiczius медленно греб по левой стороне Нериса. Это его ежедневный маршрут на работу, но на этот раз поездка была короткой. Через несколько сот метров после выхода из зимнего порта около верхнего Antakalnio моста возле набережная Нериса он обнаружил ужасающюю нходку, сломавшую обычные ежедневные планы. Под водой, у недавно отремонтированной набережной, он заметил, застрявшее человеческое тело.

1940-m-vilniaus-plano-fragmentas-gangsterio-napoleono-nuzudymo-ir-kuno-68392350.jpg @ gs.delfi.lt [кеш]

1940-m-vilniaus-plano-fragmentas-gangsterio-napoleono-nuzudymo-ir-kuno-68392350.jpg @ gs.delfi.lt [кеш]1940. Вильнюс фрагмент плана. Место находки тела Мишки Наполеона

С трудом лодочник вытащил тело на берег, и они были поражены - этот человек был очень жестоко убит. Колотые раны в области груди и головы, шеи взрезана так глубоко, что голова едва висела. Тем не менее, в глазах бросился не только способ убийства, но и костюм, - плюшевый темный пиджак, красный полосатый галстук и желтые ботинки. Находку Лодочник немедленно сообщил 3-й полицейский участок, на место быстро пришла судебно-медицинская комиссия, полиция, городской смотритель и инспектор Frankowski уголовного комиссар дивизии Dzicas.

Для помощи полиции прибыл пес Меркурий. Пес не вызывается напрасно, потому что врач, который работал на месте происшествия обнаружил, что убийство осуществляется всего за несколько часов назад, и необходимо быстро вынюхивать следы. Ищейка повел следователей вверх по реке в сторону Pospieškos, самой дальней части Antakalnio. только свернув на ул Глубокую, полицейские увидели следы на песке. Они вели в соседние кусты, где и было свершено преступление - на песке и кусты могли видеть следы крови, в кустах валялись окровавленных салфетки и большой, кровавый нож мясника. Без сомнений это инструмент преступления.

Все доказательства и допрос свидетелей позволили следователям предварительно установить ход преступления. Все было около половины два ночи. Убийцы (следов было несколько) привлекли жертву уловкой. Сначала следы были спокойные, и только на месте меж жертвой и убийцами завязалась борьба. Это подтвердил и на противоположном берегу реки в то время работал в качестве охранника солдат. Он видел силуэты людей, слышал их разговор, а затем ужасный крик в ночи, который внезапно умолк. Крики слышал и случайный прохожий на улице Глубокой, но побежав ближе к реке, ничего не нашел. Убийцы жертву бросили в реку Нерис, в надежде, что он будет нести поток, но он запутался в проволоке и остался вблизи места казни.

Кто же был в желтых ботинках?

Обыскав одежды потерпевшего, в кармане куртки обнаружили документы. Оказалось, что это хорошо известно полиции Хаим Kolpokupolo. 40летний мужчина ролом из Салоников приходят сороковые, в криминальных кругах межвоенного Вильнюс был известен под прозвища Наполеона и всего за несколько месяцев вышел из тюрьмы Лукишкской. Там он был заключен за вымогательство Вильнюсских торговцев и принадлежность к одной из самых известных из этого времени Вильнюсской бандитской шайки. Или того, что от неё осталось.

Вышеуказанная организация, это остатки крупнейшая и хорошо слаженной с первой мировой банды, «Bruderferajn". Банды, похищавшей людей рекетировавшей Вильнюсских торговцев и, как ни странно, обязательно ходившей в театр.

В середине 30-х, после огромных судебных разбирательств, «Братство» (так с идиша переводится «Bruderferajn») серьезно пострадал и разделился. Вильнюсские гангстеры с тех пор разделены на две конкурирующие «ветви». Остатки "Bruderferajn" продолжает руководить голова предыдущей группировки Zelikas Levinsonas (по прозвищу Bobkes Хан (Хан Бобкес)), а новой, названной "Золотой флаг" - еще один старый Bruderferajn командир Aronas Vojcikas (по прозвищу Orka Сотник (Orka Setka)). Исследование показало, что убитый C. Kolpokupo принадлежал Сотниковскому «Золотой флаг» и стал жертвой гангстерских разборок.

Дело исследовалось в семь месяцев. В НГ 1937-1938 гг. было проведено слушание, в ходе которого судья обвинил убийство Наполеона Вильнюс мафиози. В Окружном суде (в передней части здания на Лукишкской площади), собралась огромная толпа подозрительных типов и их крсочная толпа их сопровождающих. На скамье подсудимых двое: - дважды судимый Chaimas Levinsonas, сын Хан Bobkesа описанный в прессе как король контрабандистов и всемирно известный взломщик, четырежды осужденный Abraham Риты.

На суде прояснились обстоятельства ночи преступления. Сразу же после того, как в кустах на улице Глубокой были найдены лужа крови и инструмента убийства, Полицейская собака Меркурий привела следователей к самому концу Pospieškos в близлежащий дом. Там, в окружении пустых бутылок и был пойман Левинсон и Риты. На их одежде нашли пятна крови, которые впоследствии идентифицированных судмедэкспертов, она принадлежала к той же группе крови. Карман с Левинсона и нашел те же самые кровавые салфетки, что и на месте преступления

Было установлено, что обвиняемые планировали преступление заранее. За несколько недель до убийства сказали, что они арендовали дом для отдыха и там пили. Жители ул Pospieškos сказали, что к дому регулярно подьезжали грузовики с едой и напитками.

Считалось, что есть две причины для убийства. Первое - старое противостояние между «Золотым флагом» и «Bruderferajno», второй - Хан Bobkesas начал подозревать Наполеон в сотрудничестве с полицией в расследовании контрабанды. Для того, чтобы стряхнуть ответственность Наполеон якобы стучал на членов «Братство». Выявить стукача Bobkesas Хан послал своего сына Хаима и Исаак. Они обратились за помощью уже упомянутого Авраама и Ритаса. Было установлено, что накануне трагедии Левинсона и Риты вместе с Наполеоном пил в харчевне сестры Ритаса. После наступления темноты Ritas Pospiešką предложил поехать туда, где знакомый шляпник продаст еще водки. Все три сели в бричку и вышли на перекрестке ул Глубокой и Antakalnio. Отсюда, дошли по направлению к реке Нерис, к планируемому месту убийства.

Защита пыталась убедить суд, что Наполеон был убит своими, потому зная, что Bruderferajn его враги, не дал бы себя заманить в засаду. Ответчики утверждали, что во время инцидента были на вечеринке, что могут подтвердить куча людей. Тем не менее, среди сорока свидетелей, были и те, кто видел их в обществе Мишки Наполеона. Один из них - извозчик брички, опознавший Левинсона.

В качестве одного из свидетелей, говорил младший брат Хаим Левинсона Исаак. Он рассказал судье неубедительную историю о том, как днем ранее он повредил руку во время езды на велосипеде. Обрабатывая рану, брат испачкался кровью, что, якобы, может подтвердить тест группы крови. По этому пути процесс не пошел и Исаак был удален из списка подозреваемых, за нехваткой доказательств.

Слушание продолжалось до поздней ночи. Защита продолжала пытаться убедить судей, что якобы, Наполеон пал от рук своих, но жестокость преступления, показания свидетелей и следователей не позволила «членам Bruderferajn» выпутаться. 1938. 3 января. «Члены Bruderferajn были осуждены. Авраам Ritas приговорен к пятнадцати годам лишения свободы, Chaimas Levinsonas - пожизненно. Жене Kolpokupolo Гите осужденные должны были также возместить расходы на похороны - тогдашние 500 злотых.

I PK. Rusijos belaisviai Vilniuje

1915 m. rugsėjį vokiečiams be šūvio užėmus Vilnių, greitai gatvėse pasirodė ir pirmosios Rusijos kariuomenės belaisvių kolonos. Šiandien trumpas įrašas apie tai, kaip visa tai matė tos dienos vilniečiai. Nuotraukose – carinės Rusijos kariuomenės belaisviai Vilniuje po mūšio prie Naručio ežero, 1916 m. pradžioje. Tuoj po jomis – judinamas šiandieninis vietos vaizdas. Schneider. Rusų belaisviai Vilniuje „Vilniaus gatvėmis tęsiasi rusų belaisvių masės. Kai kurie jų daliniai baisiai išbadėję – daug belaisvių dvi-tris paras nieko nevalgę. Padavus duonos, jie vienas ant kito dėl jos šoka, mušasi dėl kiekvieno kąsnio. Aikštelėje ties Šventais Jonais belaisviai kovodami dėl duonos net pradėjo voliotis ant grindinio, o atkovotu duonos gabaliuku jokiu būdu nesidalino su bendražygiais. Vokiečių kariai net buvo priversti besigrumiančius išskirti. Nors nes visose belaisvių „partijose“ badas. Dalis sotūs, tik akivaizdžiai demoralizuoti nesėkmių. Vokiečių sargyba neskaitlinga, belaisviams leidžia // mylimasvilnius.ltВоеннопленные русской царской армии на улицах вильно. Эти колонны - после битвы на оз Наручо в начале 16 года. Голодные, большинство по нескольку дней не евшие.

Оказывается ,крупнейшая диверсия второй мировой была проведена в Вильно.

12 января 1945 года

Попав на железнодорожный вокзал Вильнюса вы невольно обратите внимание, что вокруг него нет довоенных домов, хотя чуть поодаль есть плотная старая застройка. Это - следы страшной диверсии, которая была проведена немецкой агентурой 12 января 1945 года.

В этот день на вокзале взорвался эшелон с боеприпасами, прибывший из Лиды. На воздух взлетели 47 вагонов со взрывчатыми веществами, 16 вагонов с авиационными бомбами, 21 вагон с осветительными ракетами. Кроме того. взрыв уничтожил 150 вагонов, стоявших на станции. Сам вокзал и прилегающие к нему кварталы были полностью стерты с лица земли, погибло около 200 человек, более 1000 было ранено. Были полностью разрушены электростанция, бетонный завод и хлебозавод. Следствие не смогло выйти на след диверсантов и наказание понесли стрелочники.

© Две самые крупные диверсии Великой Отечественной войны. И обе на железной дороге | Дух времени | Яндекс Дзен

Приложенное в статье фото -

"Вильнюс конца 40-х, разрушенные при взрыве привокзальные кварталы обнесены забором. "

- не "привокзальные" районы. Сейчас на месте этой разрушенной застройки - широкий променад улицы Вокечу (Немецкой). Вдали видно белое здение ратуши. А полное разрушение - это территория сожженного вильнюсского гетто.

12 января 1945 года

Попав на железнодорожный вокзал Вильнюса вы невольно обратите внимание, что вокруг него нет довоенных домов, хотя чуть поодаль есть плотная старая застройка. Это - следы страшной диверсии, которая была проведена немецкой агентурой 12 января 1945 года.

В этот день на вокзале взорвался эшелон с боеприпасами, прибывший из Лиды. На воздух взлетели 47 вагонов со взрывчатыми веществами, 16 вагонов с авиационными бомбами, 21 вагон с осветительными ракетами. Кроме того. взрыв уничтожил 150 вагонов, стоявших на станции. Сам вокзал и прилегающие к нему кварталы были полностью стерты с лица земли, погибло около 200 человек, более 1000 было ранено. Были полностью разрушены электростанция, бетонный завод и хлебозавод. Следствие не смогло выйти на след диверсантов и наказание понесли стрелочники.

© Две самые крупные диверсии Великой Отечественной войны. И обе на железной дороге | Дух времени | Яндекс Дзен

Приложенное в статье фото -

"Вильнюс конца 40-х, разрушенные при взрыве привокзальные кварталы обнесены забором. "

- не "привокзальные" районы. Сейчас на месте этой разрушенной застройки - широкий променад улицы Вокечу (Немецкой). Вдали видно белое здение ратуши. А полное разрушение - это территория сожженного вильнюсского гетто.

Прикреплённые файлы:

Это сообщение редактировалось 18.10.2019 в 17:40

Перекресток - kurier.lt

Прочитал я недавно в газетах, что транспортное кольцо на Оланду в Вильнюсе не оправдывает себя, и его будут переделывать в перекресток. И вспомнилось мне, что когда-то перекресток там и был: с примыкающей к нему большой зеленой поляной, скромный, несуетный, как и вся тогдашняя жизнь. Первый в моей жизни перекресток. Привезли меня сюда из роддома на […] // www.kurier.ltПрочитал я недавно в газетах, что транспортное кольцо на Оланду в Вильнюсе не оправдывает себя, и его будут переделывать в перекресток. И вспомнилось мне, что когда-то перекресток там и был: с примыкающей к нему большой зеленой поляной, скромный, несуетный, как и вся тогдашняя жизнь. Первый в моей жизни перекресток.

Привезли меня сюда из роддома на «газике» с брезентовым верхом, занесли на крылечко деревянного домика. Стоял тот домик на склоне холма метрах в ста от перекрестка. Кончался апрель, oкрестные жители огородики вскапывали, прошлогоднюю ботву жгли. Вдохнул я тогда впервые запахи оттаявшей земли и травяного дымка, и стали они моими любимыми запахами на всю жизнь.

Лет за девяносто до того, тоже в апреле, по этим холмам гулял драматург Островский. Очень ему тут понравилось. Вернулся он тогда в гостиницу и записал в своем дневнике: «Мы сели на извозчика и поехали к костелу Петра и Павла. С левой стороны костела Вилия, а с правой, на пригорках, сосновая роща, отличное гуляние».

Первые года три-четыре я от крылечка, пленными немцами сколоченного, далеко не уходил. Но тяга к неизведанному сильна, и годам к пяти я стал выходить на перекресток. И поманила меня туда… музыка!

Каждый день, копаясь в песочке у родного крыльца, я слышал музыку, наплывавшую от перекрестка. Была она манящей и страшной одновременно. Тревожный и тягучий звук духовых словно рубился на части пронзительным дребезгом латунных тарелок. Пам-парам-бах! Пам-парам-бах! И это «бах!» словно в мозг вонзалось. Я затыкал уши и убегал в дом. Завидев меня, отец усмехался и говорил: «О, опять кого-то потащили…» На мой вопрос, кого потащили, мне однажды загадочно ответил брат:

— Деревянный пирожок с мясной начинкой…

И вскоре любопытство пересилило страх. Скрепя сердце, я стал спускаться вниз посмотреть на процессию. Эти похоронные процессии, иногда и не по одной в день, двигались от перекрестка к кладбищу на улице Саулес или дальше – на Воинское. Скоро я безошибочно научился определять, на какое именно: если в кузове грузовика лафет накрыт красным, а крышка снята – значит, на Воинское, а если без кумача и «пирожок» закрыт – на Саулес.

Как-то весной брат сказал мне:

— Пойдем, малый, пряники покупать.

Спустились мы по дорожке на полянку перед костелом, а там – невиданное дело: от самого перекрестка до входа в костел сидят торговки и продают пряники и самодельные конфеты! Пряники в виде сердечек, звездочек и пистолетиков, все в яркой глазури. А конфеты длинные, завернутые в серебряную фольгу. И петушки на палочках! Мне объяснили, что все это великолепие называется «пасха». Купили мы по петушку и по пистолетику, пришли домой, а взрослые поворчали неодобрительно – неизвестно, мол, из чего эти пряники сделаны, а раскрашены, наверняка, простыми художественными красками, потому они такие и яркие. Но мы всегда потом ходили «на пасху», покупали там пряники и конфеты, и никогда никто не отравился.

На углу Оланду и нашей улицы, в цокольном этаже дома номер один, находилась «пивнушка». В этом крохотном распивочном заведении всегда было людно и дымно. Угощались здесь в основном окрестные жители и офицеры из ближних частей. Бывало, к вечеру накинет папа пиджачок на плечи и говорит:

— Папиросы кончились… Я скоро.

Тут обязательно надо с ним увязаться. Спустимся вниз по дорожке — и налево, к знакомой двери… Купит папа коробку «Казбека», бутерброд, еще чего-то в стакане, а мне – лимонад «крюшон». Все друг друга знают, балагурят, карибский кризис обсуждают или повышение цены на коньяк. И вот заходит в пивнушку очередной посетитель, видит новую цену на «КВ» и восклицает:

— Да пусть его теперь Хрущев сам пьет!

И крамольные смешки в ответ. А через неделю-другую уже берет народ коньячок как прежде. Расторопная буфетчица едва успевает разливать по стаканам. По правую руку от нее – небольшая кадушечка с красной икрой – бери хоть на развес, хоть на бутерброде.

Интересные типы заглядывали в пивнушку. Ходил по местным дворам угрюмый нищий с седой бородой, просил копеечку-другую Христа ради, а вечером пил коньяк под икорку. Появлялся инвалид в кителе с медалью, совершенно без ног; передвигался он на доске с четырьмя колесиками, отталкиваясь от земли двумя дощечками, подбитыми резиной. Подвыпив, он частенько плакал. Приходил и другой инвалид, на деревянной ноге, явно самодельной, похожей на ножку стола. Этот, несмотря на увечье, был ушлым и задиристым. Офицеры обоих всегда угощали.

Бывало, пивнушка уже закрывается, а офицерам еще хочется… Возьмут они у буфетчицы «на вынос», поднимутся на горочку за домом и еще пообщаются. Потом расходиться начинают. А горочка-то крутая, с нее и трезвому спускаться надо осторожно. И вот глядим мы, зажав ладонями рты, как скользят военные по травке, бегут нелепо, и вот уже кто-то кувыркается через голову, теряя фуражку и сбивая с ног товарищей… Дом этот и сейчас цел, только сильно перестроен, в нем нынче кафе «Саква». Цела, в основном, и горочка.

А в доме номер пять, также в цоколе,был магазинчик-военторг. В крохотном помещении умещалась вся бакалея и кондитерия. Когда я подрос, меня мама сюда по два-три раза на день посылала. А я заглядывался на огромного шоколадного зайца на витрине под стеклом. Стоил он немалых денег – шесть рублей, и потому его никто не покупал. В те времена лучше раскупалось то, что подешевле — конфеты «подушечки», мятный горошек, халва. Прибегали в магазинчик солдаты из части, что за костелом, и покупали сладости кульками. А по выходным, отправляясь в увольнение, заходили за другим — брали на компанию бутылочку водки и пузырек шоколадной эссенции. В кустах напротив магазина разводили эссенцию в водке, выпивали и, невинно дыша шоколадом, отправлялись на танцы в Дом офицеров, нынешнюю президентуру. Мы, мальчишки, собирали в этих кустах бутылки, зарабатывая себе на конфеты, и всегда удивлялись – как приятно, оказывается, пахнет водка…

На углу Оланду и Костюшки был еще хлебный магазинчик в подвале, он так и назывался – хлебный подвальчик. В начале шестидесятых случился в стране неурожай пшеницы и возникли перебои с белым хлебом. В общем-то белый хлеб был, но не вдоволь, продавали только один батон в руки. И потому все хозяйки, отправляясь за хлебом, старались прихватить с собой детей – своих и чужих. Шли сначала в военторг, брали там по батону в руки, потом в хлебный подвальчик – еще по батону.

Помню, я ходил за хлебом раза три-четыре в день. Сходишь с мамой, потом с соседкой, потом с другом и его мамой. Конечно, продавцы видели, что одни и те же дети приходят по несколько раз, но вида не подавали: положен батон в руки – получи и не задерживай. Хлеб был вкуснейший, свежий, горячий — пока мы возвращались домой, один батон уходил «на пробу». Подвальчик этот цел, там сейчас «пекаренка», и можно попить кофейку со свежими булочками.

Вильнюс. Костел Петра и Павла. Фотография начала ХХ века.

Улица наша, нынешняя Пацо, называлась тогда Онос Сукацкенес. От полянки ее отделял небольшой откос, вдоль которого шел металлический турникет, склепанный из старинных рельсов виленской конки. На этом турникете вечерком усаживалось местное отрочество и юношество, как стрижи на проводе. Сидят, шуточками перебрасываются, проходящих девушек обсуждают. Потом вдруг снимутся стайкой и куда-то исчезнут, а через часок-другой опять сидят. А кто помельче – гоняют мяч на полянке, из луков стреляют, борются на травке. Детей было много по окрестным дворам. Игры частенько носили характер поветрий: то все рубятся самодельными мечами, то у всех луки со стрелами, и идет стрельба во все живое. Взрослые прохожие поругивали нас, говорили нечто вроде «вы ж себе все глаза повыбиваете!» Однажды, видимо, кто-то нажаловался участковому. Подошел он к нам в разгар стрельб, весь в синем мундире, околыш малиновый, и коротко приказал:

— Сдавай оружие!

Луки и стрелы легли к его сверкающим сапогам. Собрал он все в охапку и унес куда-то, видимо, до ближайшей помойки. А мы к вечеру уже новые луки испытывали – в зарослях орешника на кладбище Саулес подходящие хлысты росли в изобилии.

В красивом доме генерала Кукеля, где сейчас британское посольство, была тогда вспомогательная школа-интернат. Время от времени странные дети с одинаковыми болезненными лицами выходили строем из этого здания на полянку, играли в неинтересные игры. Мы пробовали было поддразнивать этих детей, но взрослые строго нас одернули, и это баловство не прижилось. Рассказывали, что до интерната, сразу после войны, в этом здании размещалась контрразведка СМЕРШ.

Рядом с интернатом, в особняке, где ныне посольство Дании, находилось Общество дружбы с зарубежными странами. Тут работали детские кружки, и ребята из окрестных дворов ходили сюда учиться выпиливать лобзиком. Я очень хотел ходить в этот кружок, но меня не взяли по малолетству. Я не отчаялся и овладел выпиливанием самостоятельно.

После войны в этом особняке некоторое время жил Снечкус. Перекресток с полянкой и начало нашей улицы всегда были у него перед глазами. Может, это и сыграло свою роль в том, что улицу назвали именем Оны Сукацкене. Учительница из Вейсяйского района, она была убита после войны из засады за сотрудничество с новой властью. Снечкус был знаком с ней, очень переживал ее смерть и, будучи в тех краях, всегда заезжал к ней на могилку. Очень вероятно, что именно он предложил увековечить ее имя и подсказал подходящую для этого улицу. До этого улица вполне логично называлась Петра и Павла, а еще раньше, при царе – Обозная. На полянке тогда проходили весенние ярмарки, и улочку, видимо, заполняли обозы.

По другому краю полянки, огибая костел, шла мощеная булыжником дорожка к проходной воинской части. По этой дорожке часто ходили колоннами солдаты – в баню и по другим делам. Мы любили, пристроившись сбоку, покомандовать:

— Левой! Левой! Раз-два-три!

Почему-то эта шалость очень раздражала солдат. Из строя неслись в ответ нешуточные угрозы, иногда шалунам приходилось спасаться и бегством. А вообще солдаты нас не обижали. Мы подходили к ним на проходную и просили дежурного показать пистолет. Кто-то отказывал, а кто и давал подержать в руках фантастически красивый «Макаров».

До начала шестидесятых годов тут стоял какой-то спецполк, и пропускной режим был строгий. Потом полк расформировали, городок занял милицейский охранный полк, и местных мальчишек даже пускали иногда на просмотр кинофильмов или в спортзал, побороться на матах.

Бывало, что на полянку выходила сбежавшая из окрестных дворов коза или свинья. Тогда всеобщему восторгу не было предела. Кто-то бежал предупредить хозяев, и те, поругивая, гнали животину домой. Но к началу шестидесятых годов вышел запрет на содержание скота в городах, и свиней во дворах перерезали. Помню, как плакала по этому поводу соседка Пулекене. Однако мелкую живность, кроликов, курей, держали еще долго.

В нашем домоуправлении имелась лошадь – для разных мелких транспортных работ. Однажды, видимо, домоуправ Обольский недосмотрел, и лошадь ушла. Наткнулись на нее наши ребята и пригнали на полянку. Долго по очереди гарцевали на ней перед костелом, не раз она взбрыкивала и скидывала седоков на траву. Но вот завечерело, и возник вопрос – куда ее девать? И Стасик Булак поскакал на ней в ГАИ, которая тогда находилась неподалеку, на улице Костюшки. Заехал во двор и сказал дежурному:

— Принимай, начальник. Беспризорный гужевый транспорт по дороге бродит, аварийные ситуации создает.

Дежурный чуть не заплакал:

— Да куда ж я ее дену?

Стасик лишь плечами пожал:

— На стоянку поставь.

А еще в те времена была объявлена война заборам. Рассказывали, что Хрущев назвал заборы «кулацкой модой» и приказал в городах их повсеместно снять, чтобы люди могли везде ходить свободно. Действительно, тогда было много заборов, но их не стали ломать, а просто перестали ремонтировать. Они естественным образом подгнили, завалились и под шумок были растащены на топливо.

Движение по улице Сукацкенес было таково, что мы играли на ней в футбол. Поиграем, пропустим какого-нибудь «Москвича», опять играем. Через час тот же «Москвич» назад едет – опять пропустим. Зимой по накатанной мостовой на коньках и дрындах катались.

Кольцо Оланду сегодня.

Дрында — это особый разговор! Брался толстый металлический прут, сгибался посередине дугой, а концы еще раз сгибались посередине. Получалось нечто вроде простейших салазок, хорошо скользивших по снегу. Встаешь ногами на концы, держишься за дугу и летишь со склона навстречу семи ветрам! Катались на дрындах по крутой Весеньке (Павасаре), или по дорожке из нашего двора, а еще на Летней, за «дурдомом», был хороший спуск. Прутами для дрынд разживались в политехникуме на Оланду, а позднее на строительстве Жирмунского моста.

Заговоришь о дрындах – как не вспомнить и о самокатах на подшипниках! Делали их, конечно, ребята постарше. Доска, соединенная с деревянным рулем проволочными скобками, три подшипника, один спереди, два сзади, одной ногой вставай на доску, другой толкайся. При езде по тротуару или асфальту подшипники издавали страшный грохот, а на мягкой земле быстро засорялись и клинили. Но это ехало! Мой брат однажды сделал такой самокат. Я решил покататься, выехал на Сукацкенес, и его у меня отобрали. Подошли чужие ребята, сказали, мол, дай проехать, и удалились с самокатом. Времена стояли простые, уполномоченных по правам ребенка не было.

«Смертный приговор» перекрестку подписал Жирмунский мост. Пока шло строительство, ничего особо не менялось, но было ясно, что с открытием моста все вокруг переделают. Город строился, окраины отодвигались. Постепенно прекратились похоронные процессии, закрылась пивнушка. Соседи стали уезжать в новые районы – все им завидовали, ходили в гости посмотреть, как они устроились. И мои родители стали поговаривать, что скоро мы переедем. Переезд я воспринимал как что-то условное, очень отдаленное, но вскоре зимним вечером мне было сказано, что завтра я уйду в школу из этого дома, а вернусь уже в новую квартиру. И новый адрес поразил меня красотой звучания – проспект Красной армии! И к нам приезжали бывшие соседи посмотреть, как мы устроились, и завидовали нашей «двушке» с совмещенным санузлом. Я первое время часто ездил на Сукацкенес, навещал друзей, сиживал на турникете из рельсов конки. Но надо было осваивать и новые пространства – Закрет, Белые Столбы, Волчью Лапу, и это оказалось захватывающе интересно. Антоколь стал уходить в прошлое.

Закончилось строительство моста, перекресток переделали в кольцо. Закрылись «военторг» и «хлебный подвальчик». Новые ветры зашумели в соснах, под которыми Александр Николаевич Островский имел когда-то отличное гуляние. Мало их нынче осталось, по пальцам можно перечесть. Исчез турникет из рельсов конки, остался только небольшой фрагмент возле бывшей проходной. Зато стала возвращаться «кулацкая мода» на заборы. Добрую половину полянки заасфальтировали под автостоянку и назвали именем папы римского, проехавшего тут однажды на своем «папамобиле». Но главное изменение – не стало детей. Полянка и окрестные дворы, звеневшие когда-то детскими голосами, теперь звенят только моторами. Бывает, брожу здесь серой тенью прошлого века и думаю – ну куда же вы подевались? Где вы, гоняющие мяч, мастерящие самокаты и самопалы, вездесущие и всезнающие? Играющие в прятки и чурики, в чику и ножички? Нет ответа.

...

прикольный сайт подсказали -

на странице немало исторических фото, показывающих уровень и стиль жизни.

Напр, из каунаса

"Высокая дипломатия". "Сезон драмы открыт Шейнюсом:

- Простите, где увидеть дипломатов?

- Иди отсюда! Все дипломаты в кабинете!"

Уличные шарманщики. "Дайте и мы одну шкуру сдерем" (на бумажке "повысить цену аренды квартир!")

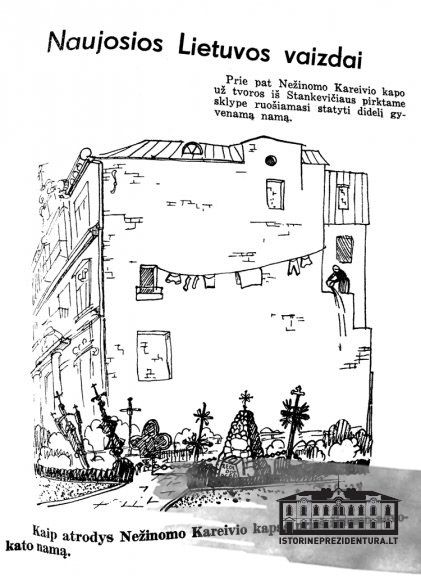

"Новые виды литвы" - Прямо у ограды могилы неизвестного солдата собираются строить большой жилой дом

"Как будет выглядеть могила после постройки"

Яблоко раздора. Решено ремонтировать каунасский собор

пушки изображают газету Летувос Жинёс : "Убрать остатки рабства! Пусть обломками завалит любого, кто приблизится!"

Каунасское самоуправление ищет участок для постройки ратуши.

"Этот занят, этот подарен, этот придется директору передать..."

Каунас озадачился гербом. По истории должен быть тур. а последние годы там бык

Бурмистр Меркис: "Я похож на бурмистра. Каунас похож на столицу.. Как бы еще причесаться, чтоб быть похожим на тура?"

жд вокзал 1927

минсельхоз, 40-е

ратушная площадь, 1930

общественный транспорт, 40-е

ул. сейма, 30-е

на странице немало исторических фото, показывающих уровень и стиль жизни.

Напр, из каунаса

"Высокая дипломатия". "Сезон драмы открыт Шейнюсом:

- Простите, где увидеть дипломатов?

- Иди отсюда! Все дипломаты в кабинете!"

Уличные шарманщики. "Дайте и мы одну шкуру сдерем" (на бумажке "повысить цену аренды квартир!")

"Новые виды литвы" - Прямо у ограды могилы неизвестного солдата собираются строить большой жилой дом

"Как будет выглядеть могила после постройки"

Яблоко раздора. Решено ремонтировать каунасский собор

пушки изображают газету Летувос Жинёс : "Убрать остатки рабства! Пусть обломками завалит любого, кто приблизится!"

Каунасское самоуправление ищет участок для постройки ратуши.

"Этот занят, этот подарен, этот придется директору передать..."

Каунас озадачился гербом. По истории должен быть тур. а последние годы там бык

Бурмистр Меркис: "Я похож на бурмистра. Каунас похож на столицу.. Как бы еще причесаться, чтоб быть похожим на тура?"

жд вокзал 1927

минсельхоз, 40-е

ратушная площадь, 1930

общественный транспорт, 40-е

ул. сейма, 30-е

Copyright © Balancer 1997..2023

Создано 18.06.2017

Связь с владельцами и администрацией сайта: anonisimov@gmail.com, rwasp1957@yandex.ru и admin@balancer.ru.

Создано 18.06.2017

Связь с владельцами и администрацией сайта: anonisimov@gmail.com, rwasp1957@yandex.ru и admin@balancer.ru.

Bredonosec

Bredonosec

инфо

инфо инструменты

инструменты

Серокой

Серокой

Bredonosec

Bredonosec